项目教学是以项目的方式向学生提出富有挑战性的问题或任务,围绕某个项目情境,学生通过设计问题解决方案、自主决策或合作探究等活动,最终以作品制作的形式展示学习成果。项目教学融合多学科知识内容,让学生在体验项目的过程中将其融会贯通,对培养学生的核心素养、突出学生的主体性等都具有重要的作用。

一、项目教学设计与实施

1创设项目情境

情境是知识的载体,要将知识转化为素养同样需要情境,项目教学的情境不是凭空设计的,而是真实的、源于生产生活实际的。真实的问题情境能充分激发学生的探究兴趣,促进学生理解、内化知识。情境通常是不良结构的,提供的是一个不确定的情境刺激,不是学生直接能得出答案的具体问题。由于难以确定解决问题所必需的规则和原理以及解决问题的方法和步骤,需要学生通过多种学习交互方式合作探究,寻找最佳的问题解决办法。项目教学情境的选择需要综合考虑学生的学习兴趣、学情、真实情境所蕴含的教育价值等因素,基于课程标准寻找各因素的契合点,创设教学情境,引导学生的探究方向。例如:

【情境一】2013年,习近平总书记在中央城镇化工作会议上讲到:“为什么这么多城市缺水?一个重要原因就是水泥地太多,把能够涵养水源的林地、草地、湖泊、湿地给占用了,切断了自然的水循环……”

【情境二】内涝已成为济南市遭遇强降雨后的普遍状态。由于不透水屋面和地面持续快速的增加,能够吸收雨水的地面和水面急剧减少,加之城市排水管道为硬质设施,因此内涝频繁发生。

教师引导学生思考:“城市中的水从哪里来,要到哪里去呢?城市的缺水与内涝两者貌似是一个矛盾体,两个问题是怎么产生的呢?该如何解决呢?”通过提出一系列疑问,激发学生对项目的探究学习兴趣。

以上情境来源于与学生密切相关的真实生活,而且是不良结构的问题,具有一定程度的复杂性。学生解决项目问题,不仅仅需要地理学科的知识,更需要其他相关学科知识的支撑,项目学习有效地克服了传统分科课程及其教学方式的不足,使各学科知识有效地衔接与融合,促使学生进行深度学习,并形成良好的学习生活习惯、积极的情感态度和价值观。因此,项目教学的任务情境不仅具有复杂性,更重要的是承载着育人价值,服务于学生核心素养的培育。

2确定任务群,设置任务驱动

项目教学的学习情境来源于真实生活,真实生活中的情境不可能只涉及单一的学科知识,必然对应着复杂的、综合性的知识与技能。为了更好地解决项目大主题,学生要对主题进行深度解剖,在教师的引导下,根据自己的兴趣爱好自主确定若干任务群。任务群可以将这些复杂的、涉及不同学科的知识内容整合形成一个相互依存并紧密结合的系统,在这个系统中各要素相互聚集、相互协调,使其发挥出巨大的教育力量。学生自主确定具有实践性和探索性且有意义的任务群,设置任务驱动,如此有利于激发学生在现实情境中探究解决复杂任务的兴趣,促进核心素养的提升。

对于以上情境,学生可能会产生诸多疑问,例如图1

通过头脑风暴记录学生需要探究的各种问题,根据自己的兴趣爱好以及认知基础将不同的问题分类,确定任务群,并将需要解决的任务划分为不同的探究阶段,制定每一阶段的项目目标定位、项目实施策略、项目评价方式、项目成果类型等内容。

在这一阶段,学生在充分讨论的基础上,探究问题的难度层层递进,问题的深度不断扩展、加深。在任务一中,学生能够掌握解决此项目需要的水循环基础知识,在充分认识水循环的基础上通过任务二探究城市缺水与内涝的原因,认识到其本质在于城市路面影响了雨水的下渗,寻找解决城市雨水下渗难的措施,进而通过任务三探讨水资源的开发与利用,三项任务之间相互关联,形成解决项目主题的任务群。学生在解决问题的过程中会发现任务之间的联结,有利于学生形成结构化的思维网络,突出学科内容的关联性和结构性。

3项目推进

项目实施与推进是项目教学的中心环节,也是学生自主参与学习、通过搜集资料等多种方式尝试解决问题的环节。教师可以根据学习的内容进行讲授,帮助学生搭建“脚手架”,以便项目研究高效地推进。在这个环节中,项目小组成员之间进行合作、交流、质疑、探究等多种学习,参与多样化的活动,学习内容与学习方式趋向多元化。

任务一:调查城市雨水的来龙去脉

学生走出教室,通过互联网搜集资料,或者走上街头调查居民对雨水的看法,实地考察城市雨水的来源、去向以及利用状况。通过调查,学生发现城市雨水来自大气降水,流向河流、湖泊。那么,城市雨水究竟是怎样实现循环的呢?

为了更好解决这个问题,学生搜集本地的气候、河流等相关资料并通过实验的方法加以印证。实验探究烧杯中小水滴的变化。通过小组合作的形式开展实验任务,学生观察烧杯中的小水滴变化的情况并记录思考,通过不断加实验限制条件的方法训练学生的综合思维。实验步骤如表1。

教师引导学生将空间视角放大,思考与探究水在真正的自然界中是如何变化的,引出水循环的概念,学生通过绘制水循环示意图掌握水循环的各环节,认识自然界的水能够实现自然的循环。

学生在社会、网络等开放性的环境里,通过自我思考、自主制定学习计划、自主探究等多种方式寻找问题答案,注重体验性、探究性。教师适时引导,有利于学生根据驱动式问题情境梳理解决问题所需的学科知识、技能。在完成任务的过程中,学生不仅学到了水循环的相关知识,而且也重新建构了气候、河流等与水循环的联系,建起知识脚手架,提前为学生进行下一步的项目探究做铺垫。

任务二:探究“不听话”的城市雨水

通过任务一的学习,学生的思维更加活跃,教师进一步引发思考:既然城市的雨水能够实现自然的循环,但是为什么还会产生缺水与内涝呢?该怎么解决呢?学生意识到,城市的硬化路面可能改变了水循环的径流与下渗环节。为了更好地阐述其中的缘由,学生通过各种方式寻找解决问题的措施。

每个项目小组根据搜集的资料提出自己的解决方案,开展班内辩论会,各小组就自己的方案进行阐释,说明方案的理论依据、发展前景,其他小组提出质疑,项目小组之间充分交流。

辩论会中,有的小组提出在城市里修建水库,将地表径流引入水库;有的小组提出在城市里多开辟绿地种草种树;有的小组提出通过建透水路面、雨水花园等方式将水储存在地下,建设海绵城市。学生经过质疑辩论后认为,在城市里建水库、修绿地不可行,一方面,城市面积有限,大面积的建水库、绿地根本不现实;另一方面,会改变地表形态,破坏生态环境。学生充分讨论后,认为建设海绵城市是最可行的方法,进而引发学生对海绵城市的思考。

项目教学是学生自主完成复杂任务的过程,学生利用多媒体工具、网络或者社会资源自主习得知识,实现从知识本位、学科本位向素养本位、学生发展本位的根本转型。在辩论会中,学生的主体地位得以充分展现,各小组通过探究、合作、交流与质疑,寻找解决城市缺水与内涝的措施,改变直接告诉学生答案让学生机械记忆的教学方式,有利于学生形成科学的思维架构,并能应用于生活实际,培养学生高层次的思维能力。

任务三:漫谈城市水的开发与利用

通过任务二的学习,学生对“海绵城市”有了初步认识,对海绵城市如何实现水的开发与利用,有了进一步探究的欲望。运用前面任务学习到的知识,学生探究讨论,项目主要围绕以下几个问题展开。

海绵城市系统是如何组建实现水循环的?

济南市适合建设海绵城市的区域符合什么特点?

建设海绵城市需要综合考虑哪些因素?

海绵城市的建设对泉水会不会产生影响?

海绵城市收集的雨水可以在哪些方面利用?

我能为海绵城市建设做些什么?

学生通过各种途径搜集资料分析海绵城市建设的效益,建构海绵城市示意模型,撰写小论文,并深入思考人与自然的关系,分析人类活动对水循环的影响,树立起正确利用水循环的自然规律、实现人类与环境和谐发展的观念,培养学生的人地协调观、综合思维,让学生意识到城市的发展方向与水资源的开发利用方式密切相关。

项目教学打破了碎片化的知识状态,将问题的最初状态还原给学生,在知识之间建立起横向与纵向的融合。学生经历具有复杂性和挑战性的项目任务解决过程,不仅将思维结构中已有的知识经验融会贯通,并在此基础上探究学习“海绵城市”的知识,自主建立起知识与技能之间的联系,建构起关于项目主题结构化的知识网,有利于学生形成解决某一类问题的思维路径,并能够迁移应用到其他情境脉络中,最终实现各种能力与素养的提升。

4项目成果展示

通过项目学习,学生对水循环的过程与环节、海绵城市的建设等相关知识都有了深刻的理解,项目成果的展示是多种多样的,如水循环示意图、海绵城市模型、实验报告、水循环探究小论文、视频等多种形式。

二、项目教学评价

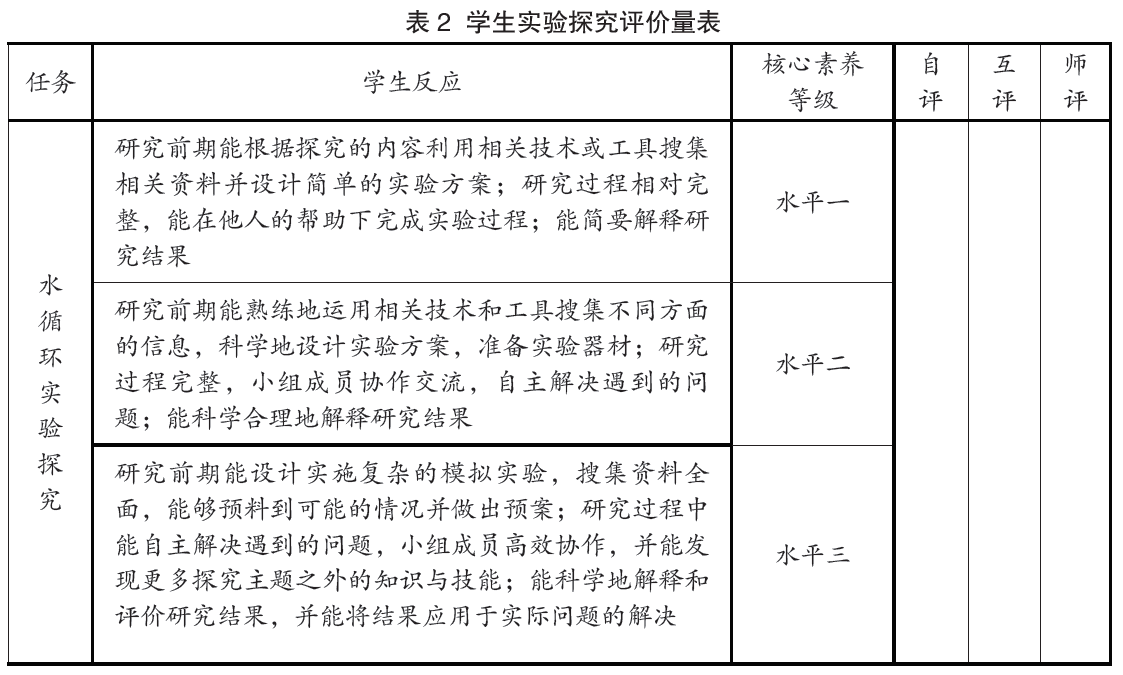

项目评价要以项目教学目标为依据,以核心素养的达成度为标准,针对不同的学习内容,建立多种基于核心素养的评价量表,如项目选题评价表、学生活动评价表、项目作品评价表和项目综合评价表,采用多种评价方法,实现评价内容与评价方式的多元化。评价伴随整个学习过程,通过对学生参与项目过程和结果的评价,引导学生学习的方向,增强学生的课堂参与度与问题探讨的深度。以任务一的实验探究为例设计评价量表(表2)。

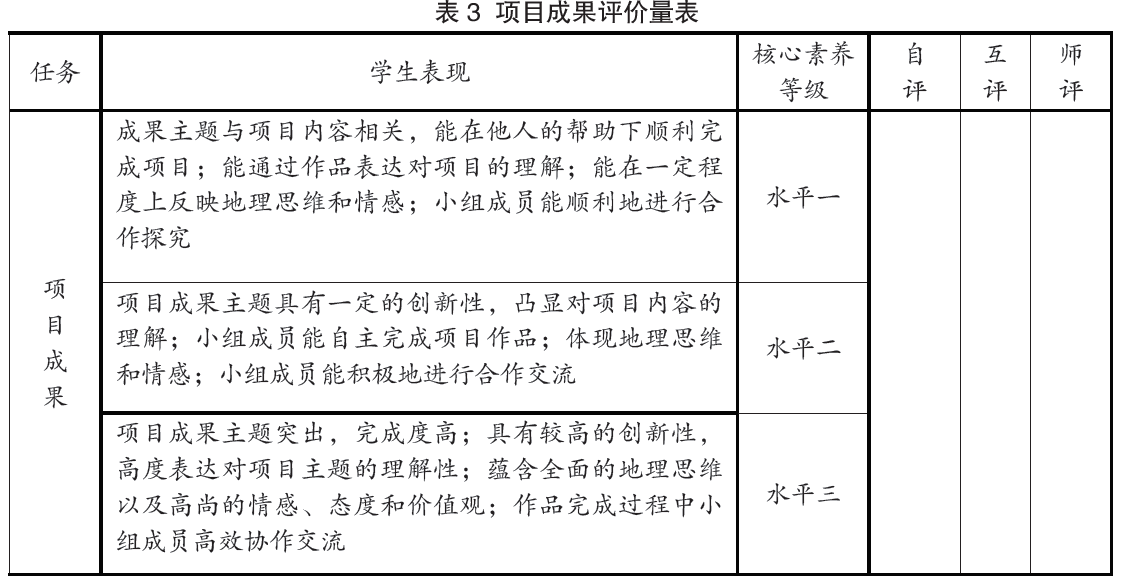

项目教学中,学生通过对话、协作,将自己探究过程中所表现出来的认知与思维方式、对问题的观点、问题解决的思路以及困惑充分外显化和可视化,有助于教师发现学生的迷思概念和零散知识,了解学生头脑中的思维运作,推知学生在完成项目中的表现、问题解决能力以及核心素养发展的状况,不仅可以清晰有效地评价学生的学业成就与非学业成就,更可以通过作品展示来评定学生的学习程度。以项目成果评价为例设计评价量表(表3)。

项目教学反思与总结

通过对项目的探究,学生完成各种具有挑战性的复杂且真实的任务,不仅对知识的本质有了更深刻的认识,而且有利于促进学生发展所必备的品格、关键的能力的形成,实现核心素养的提升。通过本教学案例,架构起项目教学的实施路径——项目情境创设、项目任务群确定、项目推进与实施、项目成果展示,项目评价贯穿整个教学过程,在完整的教学路径和不良结构的真实任务中,学生的知识技能、思维方式、实践探究等都发生了实质性的变化。项目教学是一种操作性和体验性较强的教学方式,在综合素质评价和核心素养的教育背景下,它是实现培育学生核心素养不可或缺的途径,但仍需要进一步探索,充分实现其独特的育人价值。

(程菊,山东省济南市教育教学研究院教研员;王万燕,山东师范大学地理与环境学院研究生。)

京公网安备 11010502053361号

京公网安备 11010502053361号